「もしかして、この部屋って…?」

そう感じた時に、借りるかどうかの判断基準になるのが「告知義務」です。特に事故物件の場合、心理的な抵抗を感じる方も多いでしょう。2021年には宅地建物取引業法が改正され、事故物件に関する告知義務がより明確になりました。今回は、2025年時点での最新情報をもとに、事故物件賃貸を検討しているあなたが知っておくべき告知義務の全てを解説します。

【「告知義務」とは何か?】

告知義務とは、宅地建物取引業者が不動産の取引を行う際、買主や借主にとって重要な事実を伝える義務のことです。事故物件においては、その物件で人の死に関する出来事があった場合などがこれに該当します。この義務を怠ると、契約解除や損害賠償請求の対象となる可能性があります。

【告知が必要な「事故」の範囲と期間】

改正宅地建物取引業法では、告知が必要な事故や期間について、より具体的な指針が示されました。

- 人の死が関わる事故: 自殺、他殺、病死、不慮の事故死など、人の死が発生した物件は原則として告知が必要です。ただし、自然死や日常生活の中での不慮の事故(例:階段からの転落死)で、社会通念上、嫌悪感を抱くような特異な状況ではない場合は、告知の必要がないケースもあります。

- 「通常の生活」で嫌悪感を持つかどうかが判断基準: 重要なのは、借りる人が「通常の生活」を送る上で心理的な抵抗を感じるかどうか、という点です。例えば、殺人事件があった物件は告知義務がありますが、隣の部屋で自然死があった場合は告知義務が発生しない可能性が高いです。

- 告知期間: 告知義務は、原則として事案発生から3年間とされています。これは賃貸借契約の場合であり、売買契約では期間の定めはありません。ただし、3年を経過しても、買主や借主が「嫌悪感を抱く特異な事情」があると判断される場合は、告知が必要となるケースもあります。例えば、特に世間に知られているような事件があった物件などは、期間が過ぎても告知されることがあります。

- 隣室や共有部分での事故: 告知義務の対象は、対象となる住戸内で発生した事案が基本です。しかし、隣室や共用部分で発生した事案であっても、その事案が借りる人の心理に大きな影響を与える可能性がある場合は、告知が推奨されます。

【告知義務違反のリスク】

もし不動産会社が告知義務を怠った場合、借り主は不動産会社や貸主に対して、契約の解除や損害賠償の請求ができる可能性があります。借りる側としては、気になる点があれば積極的に質問し、疑問を解消することが大切です。

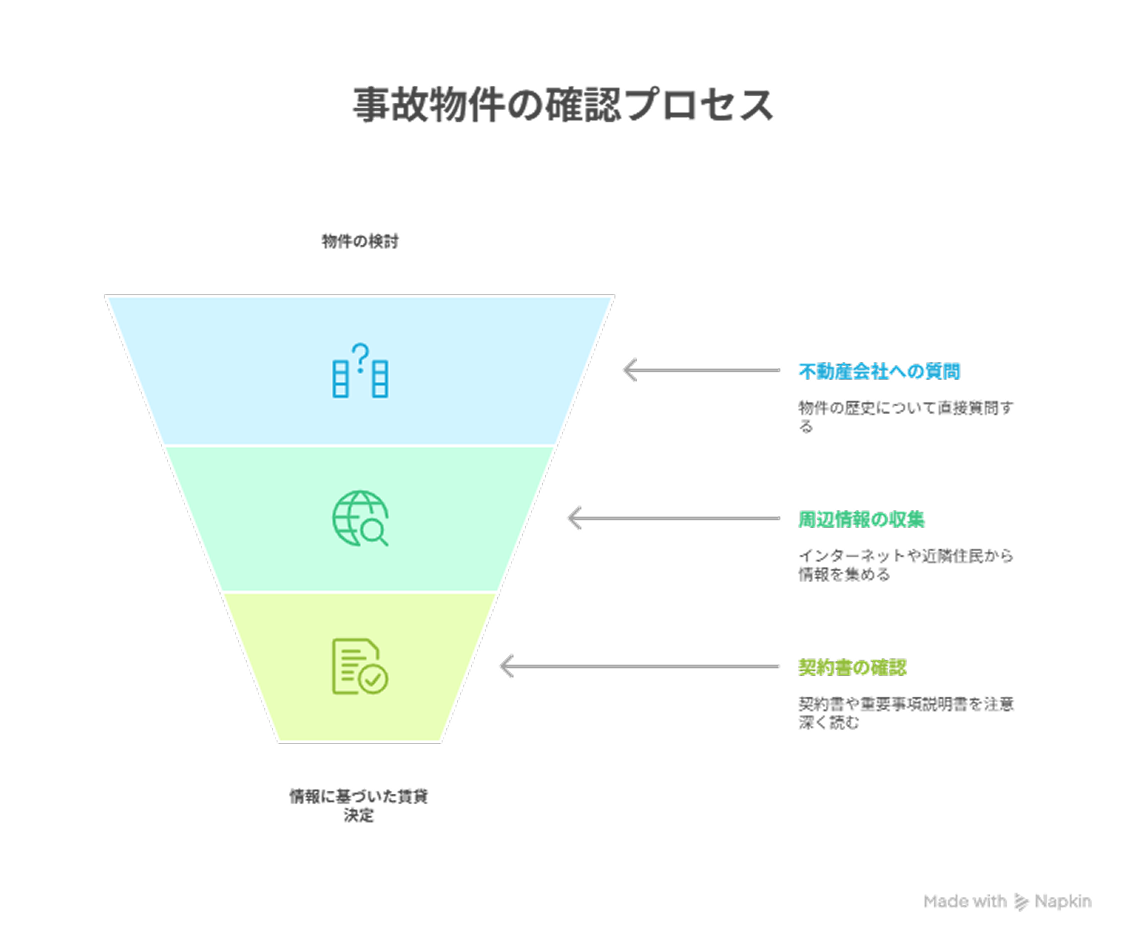

借りる前に確認すべきこと

事故物件の賃貸を検討する際は、以下の点を確認しましょう。

- 不動産会社に直接質問する: 物件にまつわる過去の出来事について、積極的に質問しましょう。「告知事項はありますか?」と直接尋ねることが重要です。

- 周辺情報を収集する: インターネット検索や近隣住民への聞き込みなども、情報収集の一助となります。ただし、誤った情報もあるため、あくまで参考程度にしましょう。

- 契約書・重要事項説明書を熟読する: 契約書や重要事項説明書には、告知事項が記載されている場合があります。しっかりと目を通し、不明な点は必ず不動産会社に確認しましょう。

【まとめ】

2021年の宅地建物取引業法改正により、事故物件に関する告知義務はより明確になりました。しかし、告知の範囲や期間には「通常の生活で嫌悪感を抱くかどうか」という判断基準も含まれるため、全てのケースで明確な線引きがあるわけではありません。

賃貸契約を結ぶ前に、不安な点があれば遠慮なく不動産会社に質問し、納得した上で契約を進めることが大切です。